|

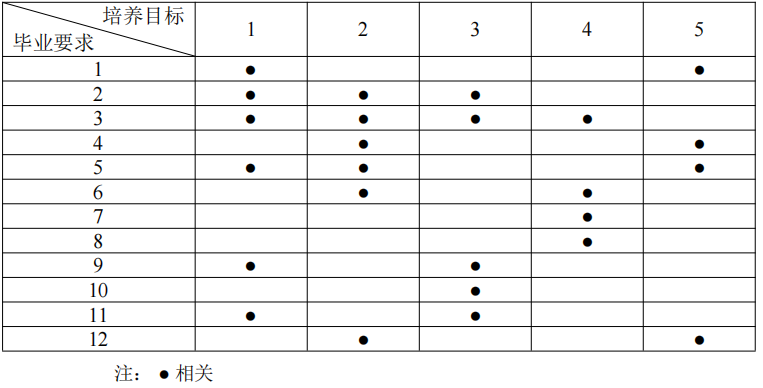

一、专业简介 为社会培养亟需的人工智能人才,计算机科学与技术学院以软件工程学科和计算机科学与技术学科建设为基础,重点加强人工智能方向的课程,成立智能科学与技术专业,致力于培养以数据智能分析与处理和智能系统设计与开发为特色的智能技术高级人才。专业依托计算机科学与技术学院办学。学院拥有智能科学与技术研究所,大数据研究院,“十三五”军用计算机技术国防特色学科,黑龙江省“语言智能”工程技术研究中心,黑龙江省“云计算与大数据”工程技术中心。计算机科学与技术专业为国家一流专业,软件工程专业为校重点建设专业。计算机软件与理论、计算机应用技术、智能科学与技术为校重点建设学科。 二、专业培养目标 本专业培养适应社会发展需要的具有扎实的数学、自然科学基础和较高的人文素养,具有计算机、信息处理的基础知识,掌握智能科学的基础理论、基础知识与实践方法,掌握智能系统与工程、智能信息处理和人工智能等领域的专业知识和工程技术,毕业后能在智能科学与技术领域从事智能信息处理、智能交互、智能系统集成和人工智能等领域的应用开发、信息管理的应用型、复合型、创新型高级专门人才。经过毕业后5年左右的社会和职业实践,能够达到下列目标: 目标1:具备扎实的工程实践能力,能够胜任智能科学与技术应用领域复杂工程问题的方案制定、算法设计、系统实现、测试及管理等工作。 目标2:能够跟踪人工智能领域及相关领域的前沿技术,具备国际视野和创新意识,具备初步的工程研究能力,能够综合利用新知识、新技术、新理念解决智能科学领域复杂工程问题。 目标3:具有良好的团队合作精神、组织协调能力、书面表达和交流沟通能力,具有独立和协作分析解决问题的能力,并能够在实际工作中适应角色转换。 目标4:具有良好的人文社会科学素养、工程职业道德和规范、服务意识、法律意识和社会责任感,在工程实践中能够综合考虑法律、环境与可持续性发展等因素。 目标5:具有终身学习的意识,能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境,能通过自主学习等途径获取知识、提升技能。 三、学生毕业要求 完成智能科学与技术专业课程学习及实践环节训练后,本专业毕业生应具备解决复杂智能科学工程问题的基础知识、基本素质和基本能力。本专业将毕业要求分解成35个可观测的指标点,具体如下: 毕业要求1:能够运用数学、自然科学、工程基础和专业知识解决智能科学领域复杂工程问题。 指标点1-1:能系统理解数学、自然科学、智能科学基础理论并将其用于智能科学领域复杂工程问题的表述。 指标点1-2:具有问题分析和抽象能力,能够针对智能应用问题建立数学模型并求解。 指标点1-3:能够将工程知识、智能科学与技术专业知识和数学模型方法用于推演、分析智能科学与技术专业复杂工程问题。 指标点1-4:具有系统思维能力,能够将工程知识用于智能科学领域复杂工程问题解决方案的比较与综合,并体现技术先进性。 毕业要求2:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析智能科学领域复杂工程问题,以获得有效结论。 指标点2-1:能够运用智能科学基本原理和工程方法,识别和判断智能科学领域复杂工程问题的关键环节。 指标点2-2:能基于智能科学原理和数学模型方法正确表达智能科学领域复杂工程问题。 指标点2-3:能够认识到解决问题有多种方案可选择,具备利用多种资源开展文献检索及分析以寻求可替代的解决方案的能力。 指标点2-4:能综合运用数学、自然科学、智能科学的基本原理并结合相关文献研究,并从可持续发展的角度分析工程活动过程的影响因素,从而获得有效结论。 毕业要求3:能够设计针对智能科学领域复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、模块或流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 指标点3-1:掌握智能科学系统分析、设计、实现、测试和实施的基本方法和技术,了解影响设计目标和技术方案的各种因素。 指标点3-2:能够针对特定需求,完成智能模块的设计与实现。 指标点3-3:能够针对自然语言处理、信息检索、图形图像处理等智能科学应用领域复杂工程问题进行系统设计,在设计中体现创新意识。 指标点3-4:能够在设计中综合考虑公共健康与安全、节能减排与环境保护、法律与伦理,以及社会与文化等制约因素。 毕业要求4:能够基于科学原理并采用科学方法对智能科学领域复杂工程问题进行研究,设计实验方案并实施,通过信息综合对原型系统进行性能分析,得到合理有效的结论。 指标点4-1:能够基于科学原理,通过文献研究,调研和分析智能科学领域复杂工程问题的解决方案。 指标点4-2:能够根据问题特性,选择研究路线,设计实验方案。 指标点4-3:能够根据实验方案构建实验系统,安全地开展实验,正确地采集实验数据。 指标点4-4:能对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。 毕业要求5:能够针对智能科学领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对智能科学领域复杂工程问题的预测和模拟,并能够理解其局限性。 指标点5-1:了解智能科学与技术专业常用的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具的使用原理和方法,并理解其局限性。 指标点5-2:能够合理选择技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,将其运用于问题分析、方案设计、系统开发及测试过程中。 指标点5-3:能够针对具体的智能科学问题和特定需求,通过组合、改进或二次开发等方式创造性地使用现代工具进行模拟和测试,并能够分析其局限性。 毕业要求6:能够基于智能科学领域的工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 指标点6-1:了解智能科学领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响。 指标点6-2:能分析和评价智能科学领域工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对智能系统实施的影响,并理解应承担的责任。 毕业要求7:能够理解和评价针对智能科学应用领域问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 指标点7-1:知晓和理解最新版“联合国可持续发展目标”。 指标点7-2:能够站在环境和社会可持续发展的角度思考智能科学领域工程实践的可持续性,评价智能系统产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。 毕业要求8:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 指标点8-1:有正确价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情。 指标点8-2:理解并遵守智能科学工程师职业道德和规范,恪守工程伦理、尊重相关国家和国际通行的法律法规。 指标点8-3:在工程实践中,能自觉履行工程师对公众的安全、健康和福祉的社会责任,理解包容性、多元化的社会需求。 毕业要求9:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 指标点9-1:能够在多学科、多元化、多形式的团队中与其他团队成员有效地、包容性地沟通,合作共事。能够在团队中独立或合作开展工作,完成工程实践任务。 指标点9-2:能够组织、协调和指挥团队成员开展工作,承担相应责任,倾听其他团队成员的意见。 毕业要求10:能够就智能科学领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流; 指标点10-1:能够就智能科学与技术专业问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解并包容与业界同行和社会公众交流的差异性。 指标点10-2:了解专业领域的国际发展趋势、研究热点,理解和尊重世界不同语言、文化的差异性和多元化; 指标点10-3:具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能就智能科学与技术专业问题,在跨文化背景下进行基本沟通和交流。 毕业要求11:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 指标点11-1:掌握智能科学领域工程实践项目中所涉及的管理原理与经济决策方法,了解智能产品全周期、全流程的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题; 指标点11-2:能在多学科环境下,在设计开发解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法。 毕业要求12:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 指标点12-1:能在最广泛的技术变革背景下,认识到自主和终身学习的必要性。 具有自主学习的能力,包括对技术问题的理解能力、归纳总结的能力、提出问题的能力,批判性思维和创造性能力。 指标点12-2:能针对个人或职业发展的需求,采用恰当的方法,通过不断学习提升和完善自我,能接受和应对新技术、新事物和新问题带来的挑战。 本专业毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵如表1所示。 表一:毕业要求与培养目标关系矩阵

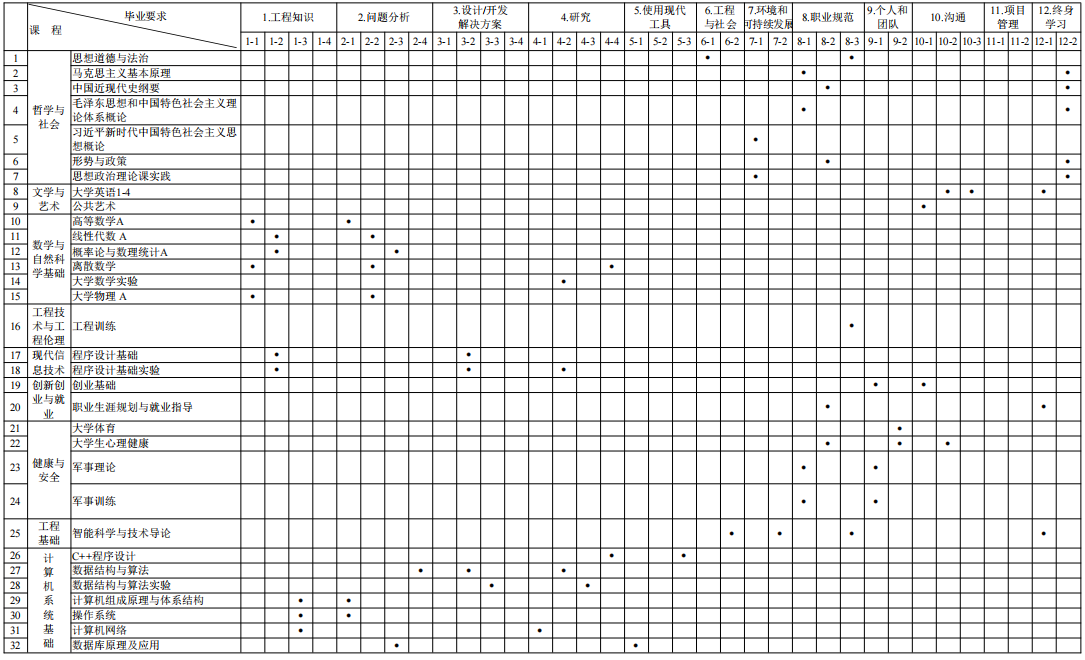

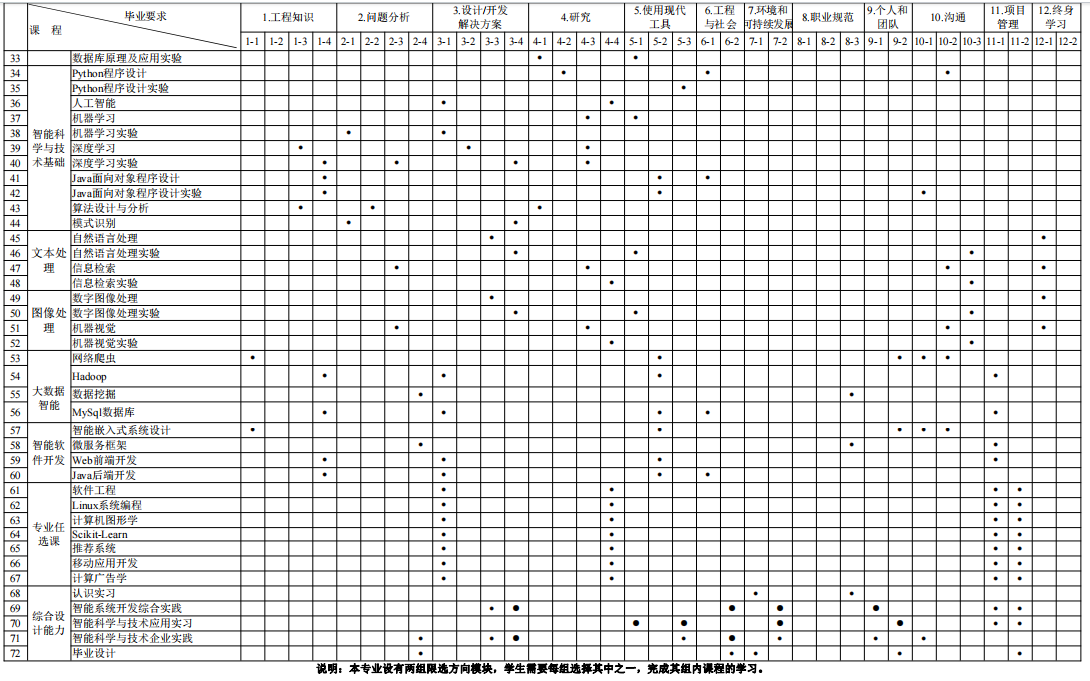

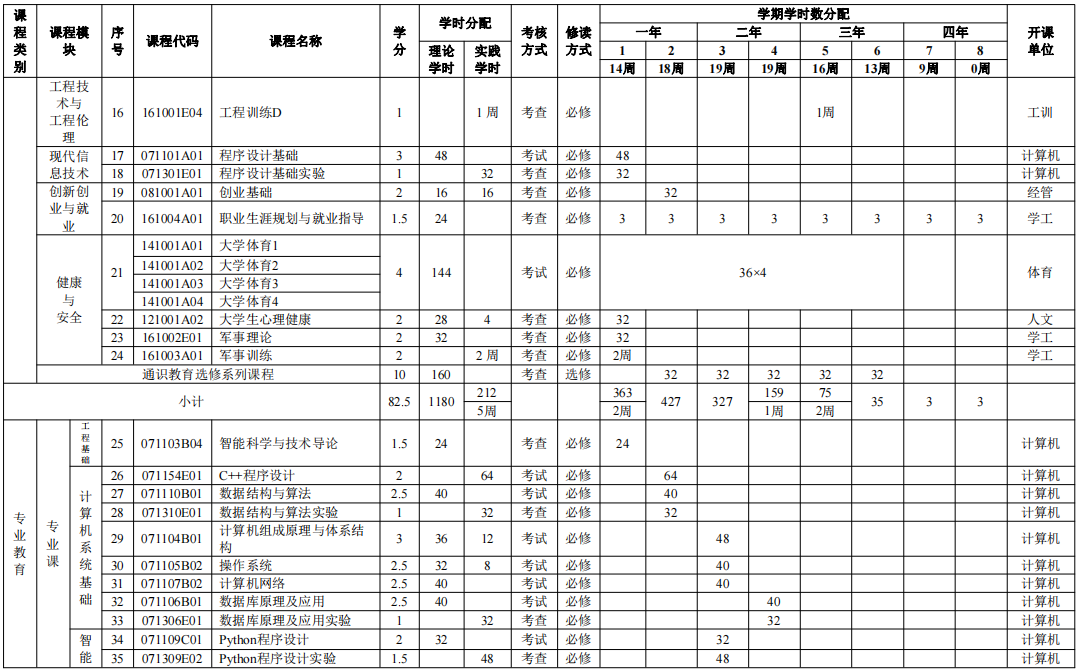

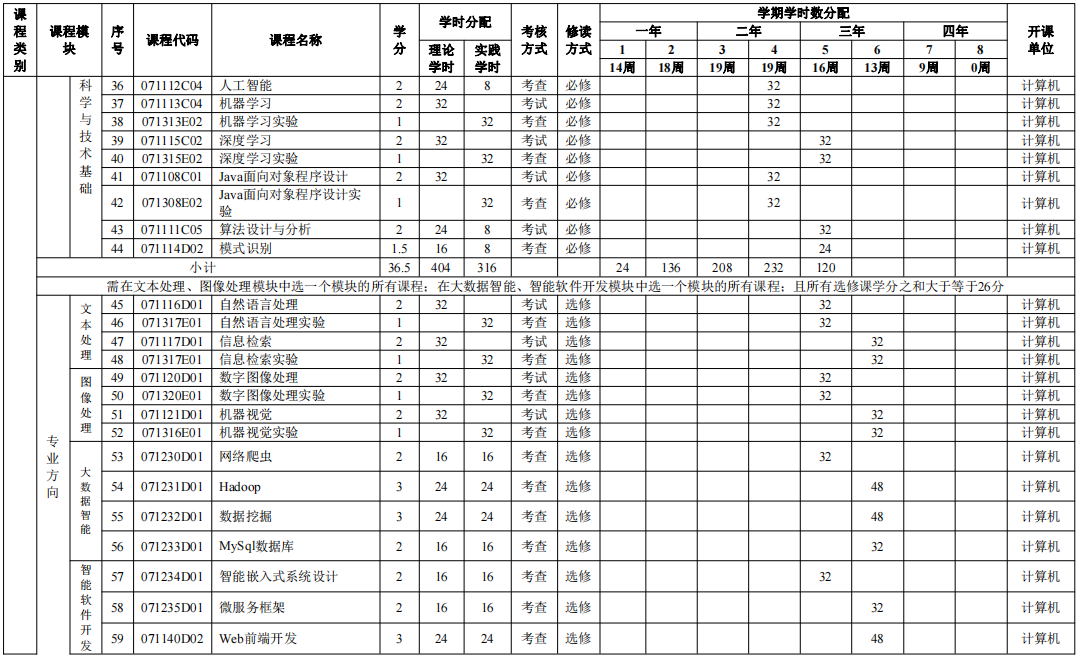

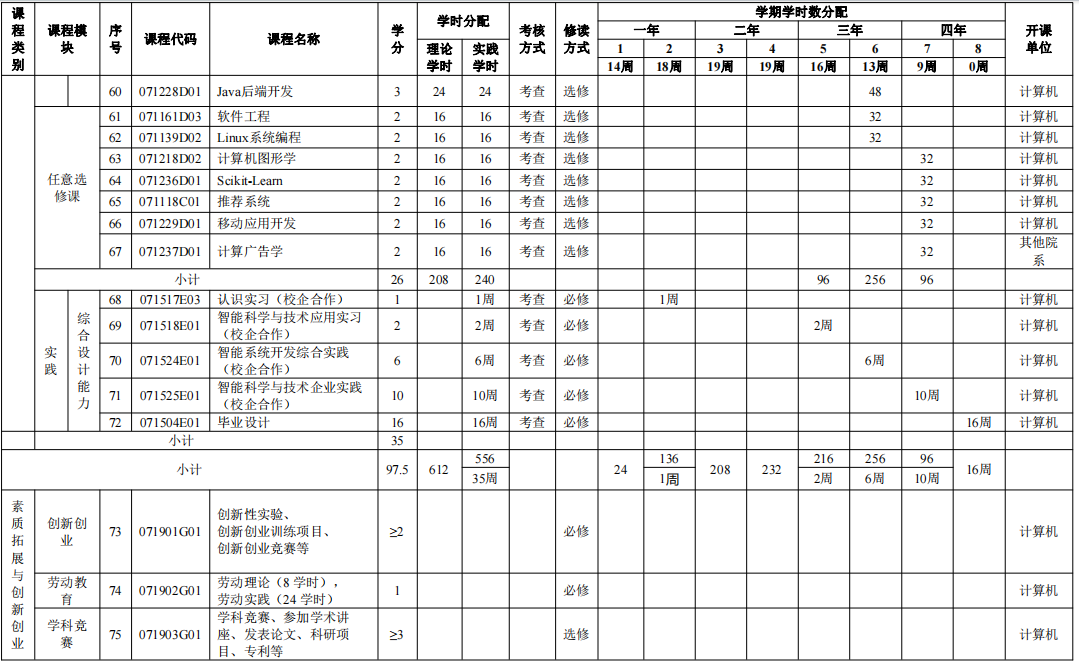

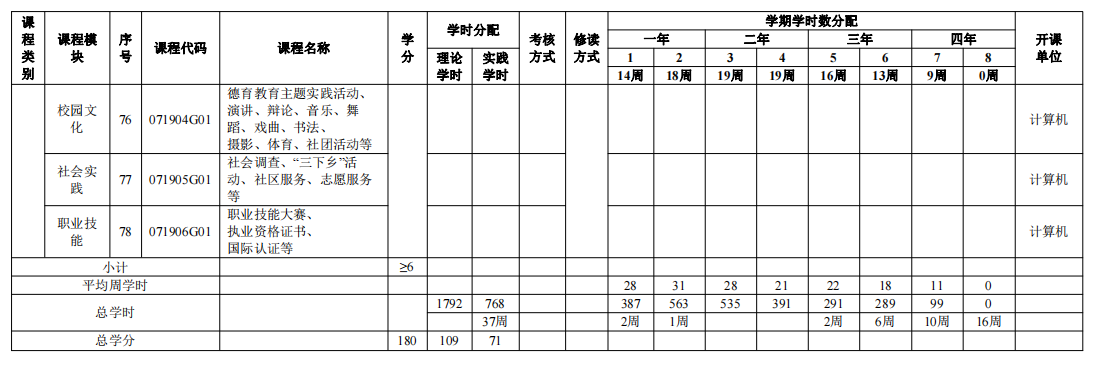

四、专业基本修业年限及修读学分规定 学制:基本学制4年。 本专业学生必须修满规定学分的必修课、选修课及所有实践性环节,成绩合格,获得总学分180学分(含综合教育学分6学分),且毕业设计(论文)通过答辩,方可毕业。 五、授予学位 达到《hth体育-(中国)科技公司普通本科毕业生学士学位授予工作实施细则》规定的毕业生,授予工学学士学位。 六、支撑学科 计算机科学与技术、软件工程。 七、核心课程 离散数学、数据结构与算法、计算机组成原理与体系结构、操作系统、数据库原理及应用、Python程序设计、人工智能、机器学习、深度学习、模式识别。 八、课程与毕业要求的关系矩阵

九、配置流程图

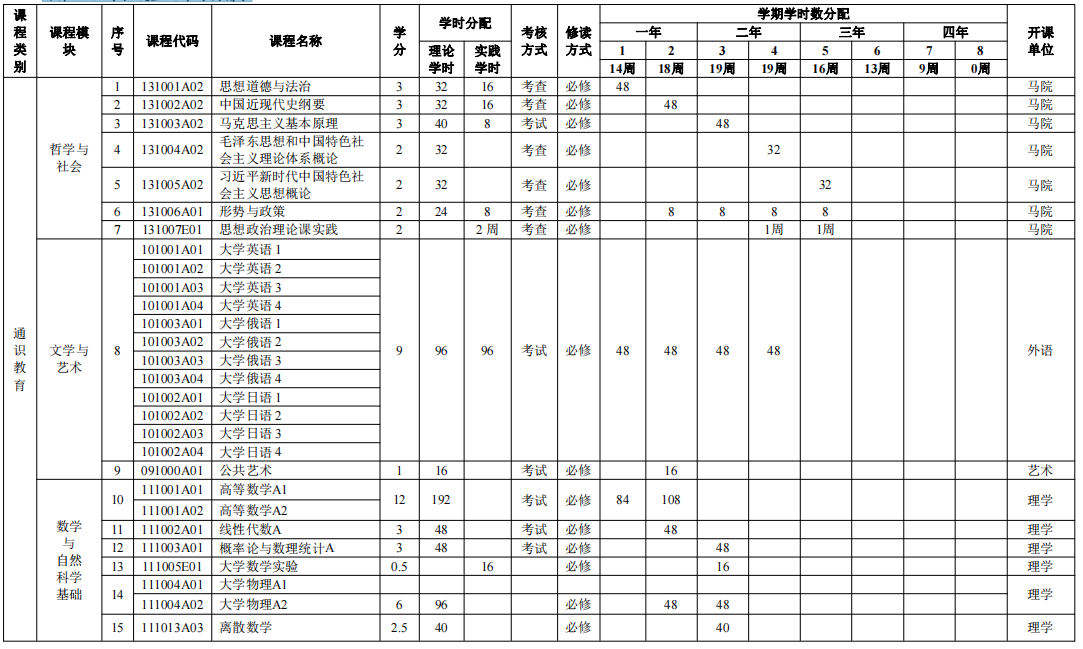

十、课程设置及课时安排表、教学进程表 1.课程设置及课时安排见附件1。 2.教学进程表见附件2。 十一、企业人才培养方案 智能科学与技术专业总结本专业及软件工程等相关专业多年校企合作办学经验,以行业需求为导向,结合专业特色和专业实际,通过校企合作来共同设置满足实际需求的课程体系。通过产教融合、科教融合来保证应用型、复合型、创新型高级专门人才培养的实现。 主要目标是培养适应行业发展,满足企业需求的智能科学与技术应用人才。学生通过校企合作课程学习了解、掌握行业有关的新知识、新技术。并通过专业综合实践、生产实习、毕业设计等,使学生了解、参与企业项目。通过企业现场学习使学生了解企业对本专业工程师、开发人员的实际需求。通过参加复杂工程项目的开发、设计和实施等,使学生了解本专业及相关领域的前沿技术,培养学生工程实践能力、团队合作精神和交流沟通能力,树立工程职业道德和终身学习意识。 目前与思科公司、甲骨文公司、天地图有限公司、乐聚机器人技术有限公司、哈尔滨宇光虚拟网络技术有限公司、北京博创兴业科技有限公司、哈尔滨英利科技开发有限公司、黑龙江海康软件工程有限公司、安博教育基团等企业成功合作。 十二、培养方案审核表 见培养方案审核表附件3。 附件1:课程设置及课时安排表

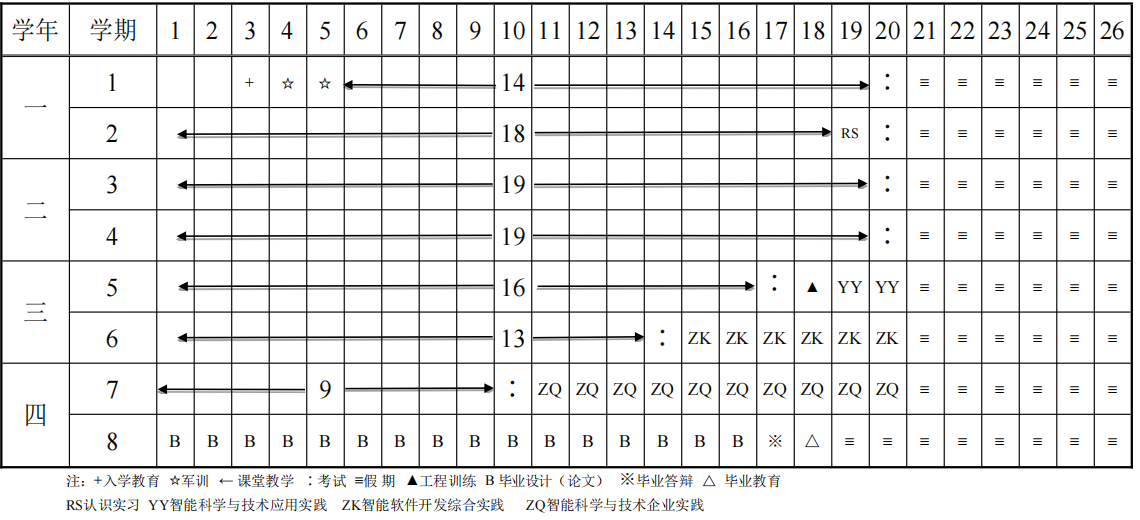

附件2:智能科学与技术专业教学进程表

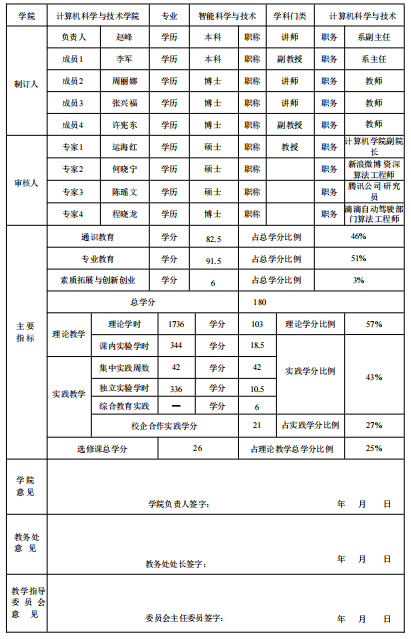

附件3:智能科学与技术专业人才培养方案审核表

|